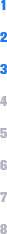

近日,曾经在LED照明行业辉煌一时的惠州元晖光电股份有限公司申请破产清算的消息在行业内引起轩然大波,元晖光电的兴衰历程,也成为业内同行重新审视LED照明行业从野蛮生长到存量博弈的发展轨迹的一个窗口。

前身奠基

华刚光电二十五载产业开拓

这一阶段的技术沉淀为后续元晖光电的成立与发展奠定了核心竞争力。

快速崛起

元晖光电技术升级与多元化布局

独立的元晖光电承接华刚光电的技术基因以及国际合作经验,深耕LED照明领域,初期选择向海外市场拓展,凭借着过硬的产品质量和技术优势,在日本、东南亚、欧美等地区迅速打开市场,一度成为国内首屈一指的LED照明出口商,生产及销售规模跻身全球前10位。

后业务推进至国内,聚焦商业照明、酒店照明和道路照明等高附加值场景,同时拓展LED汽车照明、LED植物照明市场,曾连续两年登顶"中国LED应用百强企业"榜首。

2011年初,元晖光电在惠州仲恺高新区陈江街道观田工业园投入3亿元巨资建设新基地,占地13万平方米,总规划建筑面积21万平方米,规划年产值20亿元以上。 同年,被中国国家科技部授予 “国家火炬计划重点高新技术企业”,先后承担2项国家火炬计划项目和国家重点新产品项目。同一时期,成功入围国家发改委、住建部及交通运输部的国家LED照明项目榜单;2012年入选LED照明产业代表进入广东省首批23家战略性新兴产业基地行列。

元晖光电在技术研发方面亦投入巨大,其研发团队覆盖中、日、美、德等多国工程师近200人,年研发投入超2000万元,并在香港、深圳设立研发中心,形成“研发-检测-制造”三位一体的技术体系,能够对全球LED市场作出迅速反应——从2007年至2014年,申请专利超400项,授权专利超200项。

彼时的元晖光电,技术、产能、荣誉集于一身,堪称行业“天时地利人和”的典型。

品牌沉浮

奥的亮的国内开拓

元晖光电旗下最耀眼的明星当属“奥的亮”(OPTILED)品牌。OPTILED由一位美国人在2000年创立,总部设在香港,自创立之初,其产品就一直由华刚光电代工生产。后华刚光电的LED应用产品部独立为“元晖光电”并接手其客户,OPTILED产品也转由元晖光电生产。

2010年,元晖光电以并购方式将OPTILED收入麾下,作为其从代工制造向自主品牌转型的关键一步。

此后,奥的亮跟随元晖光电进入国内市场,凭借在海外商业照明领域的丰富经验,承接了香港新世界百货、银座超市、德克士连锁店等商业项目,并成功进入上海世博会联合国馆、日本馆、阿联酋馆等场馆。

同时,奥的亮积极开拓国内市场,提升品牌曝光度,国内各大展会与论坛随处可见奥的亮身影,一时风头正劲。

困局显现

当“品质优先”遭遇市场寒冬

然而,辉煌之下暗藏隐忧,元晖光电的危机,早在扩张期便已埋下伏笔。

首当其冲的是“奥的亮”的品牌困局。尽管拥有优质产品,但其在国内市场的认知度始终有限:经销商因品牌影响力不足而“不买账”,企业战略频繁调整更消耗了合作伙伴信心;后续服务滞后、宣传体系缺失,导致“酒香也怕巷子深”。

即便后期尝试差异化营销、拓展工程商,仍难以突破“高端打不过国际品牌、低端拼不过国内白牌”的尴尬境地——品质溢价无法转化为市场份额,反而成为成本负担,导致国内市场的持续开拓一直处于尴尬的被动局面。

更深层的危机来自行业环境的剧变。随着LED照明技术成熟,市场从“增量竞争”转向“存量博弈”:行业产能过剩、价格战白热化,中小企业纷纷倒闭;原材料价格波动、技术迭代加速,进一步压缩利润空间。虽然植物照明爆发期吃到一波红利,但市场规模偏小,波动大,没有彻底扭转困境局面。

2022年3月,金山科技工业附属公司GP工业有限公司拥有38.13%权益的联营公司领先工业有限公司以11亿港元(约8.94亿人民币)收购元晖光电所有已发行股本。此举或许已是元晖光电陷入经营困境的信号。

元晖光电虽坚持高品质路线,但在“价格战”主导的市场中逐渐失守:高端产品因成本高企难以放量,低端产品又因技术门槛低被快速替代,市场份额被两端挤压,最终走到了申请破产清算的地步。

镜鉴行业

LED照明的"生存法则"再思考

元晖光电的谢幕,并非个例,近年来众多曾经的明星企业相继陷入困境,折射出LED照明产业的深层矛盾,反映出当前LED照明企业整体发展艰难的态势。

元晖光电的研发投入可谓不小(年超2000万元),专利数量亦领先行业,但其技术突破多集中于封装环节,而在终端应用、智能化(如物联网照明)等新兴领域布局不足。当市场需求从"单一照明"转向"场景化解决方案"时,其技术储备未能及时匹配,导致竞争力下降。 从代工到自主品牌的转型,元晖光电始终保持着"品质优先"的初心,但在国内市场的渠道建设、品牌营销上缺乏韧性。当竞争对手通过"低价铺货+区域代理"快速抢占市场时,元晖光电的"慢节奏"反而成为阻碍——战略调整滞后于市场变化,最终错失黄金窗口期。 LED照明行业的技术门槛相对较低,大量企业涌入导致同质化竞争严重。部分企业为求生存压低成本、牺牲质量,形成"劣币驱逐良币"的恶性循环。元晖光电的"高品质"在缺乏行业规范的环境中,反而成为其难以承受的"奢侈品"。 此外,全球经济环境的不确定性,也对其LED照明产品的出口市场造成了一定影响。

小编语

穿越周期,需要怎样的"生存智慧"?

元晖光电的故事,是一部技术先锋在产业变革中的"陨落史",更是一面映照行业未来的镜子。当LED照明从"技术驱动"进入"生态驱动"阶段,企业生存的关键早已超越单一的技术或成本优势——它需要精准的市场定位、灵活的战略调整、对行业趋势的敏锐判断,更需要构建"技术-产品-市场"的良性闭环。

对于仍在赛道上的企业而言,元晖光电的教训值得深思:在存量竞争的市场中,“活下去”比“做到最好”更重要;而真正的行业领导者,不仅要能引领技术创新,更要能在周期波动中为行业锚定方向。

当夕阳的余晖洒在元晖光电空置的厂房上,我们看到的不仅是一个企业的终结,更是一个产业走向成熟的必经之路——那些在浪潮中倒下的身影,终将成为后来者前行的路标。

转载文章并不代表中国之光网赞同其观点和立场。

涉及内容版权、真实性或其它问题,请致电:0510-85188298 ,我们将第一时间处理。